ブルー・ノートとマイナス1の発想

-

調性音楽とブルー・ノート、さらに十二音技法について

昔のHPに載せていた文章です。書いたのは2008年2月27日。古い文章ですが、譜例などを増やし、本文は若干の訂正をしています。最後に追記を加えました。(2023年4月13日)

マイナー・コード

-

引き算し、変化に導くこと、切断し、変化に導くこと、それは唯一の同じ実践である。メジャーなあるいはスタンダードな言語に対して、マイナー言語を特徴づける貧困さや過剰が存在するのではない。スタンダードな言語のマイナーな処理や、メジャーな言語のマイナー生成変化としての簡潔さと変化があるのだ。問題はメジャー言語とマイナー言語の区別ではなく、生成変化である。問題は方言や地方語のうえに再領土化してしまうことではなく、メジャー言語を脱領土化することである。アメリカの黒人たちは英語に黒人語を対立させるのではなく、彼ら自身の言語である米語でブラック・イングリッシュを産み出すのだ。マイナー言語はそれ自体で存在するものではない。メジャー言語との関連でしか存在しないから、それはまたメジャー言語がマイナーになるように、メジャー言語を役立てることでもある。

『千のプラトー(ドゥルーズ=ガタリ/宇野邦一他訳)河出書房新社』

「マイナー・コードはそれ自体で存在するものではない。メジャー・コードとの関連でしか存在しないから、それはまたメジャー・コードがマイナーになるように、メジャー・コードを役立てることでもある」

1. ロックン・ロール・ミュージック

ブルー・ノートというのは、アメリカで生まれたブルースが、音楽形式として定着したものだ。ドビュッシーやシェーンベルクなどを経たクラシックの世界では、いまや無調というものが一般的になっていて、調性音楽というのはすでに古いものだというのが常識になっている。そしてブルースも調性音楽の範疇に括られることが普通だ。ところが、調性音楽の概念でブルー・ノートを解釈しようとすると、なかなかうまくいかないのである。

■ ロック・アラウンド・ザ・クロック(1954)

下の譜面はビル・ヘイリーとコメッツの『ロック・アラウンド・ザ・クロック』の一部。1954年に発売され、翌年、映画に使用されたことで大ヒットした。ロックン・ロールで最初のヒット曲とされる。作曲者はマックス・C・フリードマンとジェームズ・E・マイヤーズで、ブルース形式の楽曲となっている。特徴は、12小節の形式と、3度、7度のブルー・ノートが使われていることにある。

譜面2段目の最初の小節(4小節目)を見てみよう。この小節の和音(コード)はG7なので、和音構成音は「ソ・シ・レ・ファ」になるけど、ヴォーカルのメロディーはシがフラット(Bb)になっていて、和音構成音から半音下にズレている。伴奏では「ソ・シ・レ・ファ」の和音を弾きながら、ヴォーカルはシのフラット(Bb)を歌うのだから、和声は長調(Gメジャー)なのに、旋律は短調(Gマイナー)を奏でているかのようである。また、この曲のキーはト長調(G)なので、全音階の考えではファはシャープ(F♯)になるはずだけど、それもここでは半音下がり、ヘ長調(F)の音階が使われているともとれる。

■ ロック・アンド・ロール・ミュージック(1957)

そしてもうひとつ、ロックン・ロールのスタンダード・ナンバーを見てみたい。チャック・ベリーの『ロック・アンド・ロール・ミュージック』。

この曲のオリジナル・キーはニ長調(D)のようだけど、上の譜面はト長調(G)に移調したもので、以下これをもとに説明していく。五線譜の一番左のト音記号の横に「♯」がついているのは、ファがシャープ(F♯)になるという意味だけど、しかし、ヴォーカルは出だしからその半音下のファ(F)から始まる。つまり、主音であるところのソ(G)からひとつ下に降りたファ(F)がヴォーカルの主な旋律になっている。

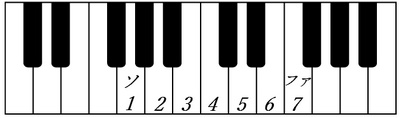

音楽の解説書などに書いてある通りのことをいうと、これは「不協和2度」といわれる響きになる。さらに、ソ(G)に対してファ(F)とは「短7度」の関係になると解釈される。「7」という数字は、ピアノの鍵盤で、ソから数えて上に7つあがったところにファがあるからで、ギター・コードなどでは「G7」と表記される。主音より7つ上にあるから「セブンス(7th)」といわれる。でも、ここでのファ(F)の音は、ソ(G)から7つ上がったものではなく、ひとつ下にズレたものだと考えたほうが、たぶん妥当なのだ。ブルー・ノートというのは、主旋律からズレた領域のことを指すのだけど、それは常に下へとズレるからである。表記上は「セブンス(7th)」といわれても、それはひとつ下にズレたものなのである。ブルー・ノートには「-1」の発想があるのだ。足し算ではなくて、引き算なのである。

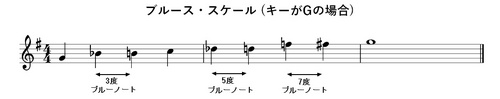

2. ブルース・スケールの複数性

クラシックの考えでは、旋律というものは和音に規定されているという大前提があるはずだ。たとえば、和音(コード)がト長調(Gメジャー)の場合、その和音構成音は「ソ・シ・レ」なのだから、ヴォーカルのメロディーも「ソ・シ・レ」のうちのどれかを使ったものになるのが一般的だ。メロディーが和音から部分的にはみ出すことはあっても、基本は和音の内側で旋律が動いているというのが、クラシックの考えなのだと思う。ところが、『ロック・アンド・ロール・ミュージック』では、ト長調(Gメジャー)の和音構成音(ソ・シ・レ)にはない「ファ(F)」の音から、いきなりメロディーが始まるわけで、これは、メロディーが和音から部分的にはみ出しているというような、小さな逸脱とはいいにくい。もっと大きな逸脱になっている。このことは、ブルースで使われるハーモニカの奏法を例にとると、わかりやすいかもしれない。

ブルースで使われるハーモニカは「ブルースハープ」と呼ばれていて、一個のブルースハープでひとつの調(キー)が決まっているという特徴を持っている。もし、「C」のブルースハープを使えばハ長調(ニ短調)の音が出るし、「G」のものならト長調(ホ短調)の音が鳴る。そのため、一個のブルースハープで移調や転調はできないから、演奏する曲の調(キー)に合わせてブルースハープを使い分けることになる。たとえば、ト長調(G)の曲だったら、同じ調であるト長調(G)のブルースハープを使うのが、当然だと思うかもしれない。ところが、ブルースやロックン・ロールでは、ト長調(G)ではなく、ハ長調(C)を使うことのほうが多いのである。「えっ、それじゃあ、キーが合ってない!」と思いたくなる。「G=G」ではなくて、「GとC」になるのだから。でも、これがあってはじめて、ブルースっぽい音がつくり出されるのだ。

『ロック・アンド・ロール・ミュージック』の場合、調(キー)はト長調(G)なので、スケール上ではファがシャープになる(F♯)。だから五線譜の一番左のト音記号の横に「♯」がひとつ付いている。ところがヴォーカルは「F♯」にならずに「F」から始まる。これは、ヴォーカルの旋律がト長調(G)ではなく、ハ長調(C)のスケールの上を動いていると解釈することも可能だと思う。さらに『ロック・アラウンド・ザ・クロック』を見てみると、この曲も調(キー)はト長調(G)だったけれど、シがフラット(Bb)になる箇所がいくつか出てくる。そのため、こちらのヴォーカルはト長調(G)ではなく、おおよそハ長調(C)とヘ長調(F)のスケール上を動いていると解釈できる。また部分的には、ト長調(G)の和音の上にト短調(Gm)の旋律が鳴っていると捉えることも可能だろう。

音楽の解説書などではこれを「ブルース・スケール」という言葉で説明したりしているけど、それよりも、和声と旋律との「ズレ」ということから考えたほうがわかりやすいと思う。というのも、ブルース・スケールという捉え方をしてしまうと、そのような「たったひとつのスケール」があたかもあるみたいな感じになるけど、実際には、旋律が和音から下方にズレていくということから、旋律が和声に対して複合的な関係を持つようになっているからである。だから、ブルース・スケールという単一のスケールが存在していると考えるよりも、複数のスケールが重なりあったものがブルース・スケールと呼ばれると考えたほうが、妥当なんじゃないかと思う。「GとC」「GとCとF」「GとCとFとGm」。このように重なりあって「G≒G」になっている。「G≒G」の中には、「G=G」と「G≠G」の両方が存在している。

3. 転調、半音階、さらに無調へと

こういったことを言葉で説明すると、なんだか非常にややこしいことになってしまうけど、本当はかなりシンプルな話なのだ。ためしに、ト長調(G)の曲でハ長調(C)のブルースハープを適当に鳴らしてみれば、それだけでブルースっぽいフィーリングは得られるからだ。自分でやってみると、こんな単純なことから劇的な効果が得られることがわかる。そして、こういった奏法は、なにもブルースハープだけにかぎった話じゃない。

ローリング・ストーンズ、ビートルズ、クリーム、ドアーズ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、レッド・ツェッペリン……、等々といった有名なロック・ミュージシャンやグループのバンド譜を開いてみれば、ギターやヴォーカルに及んで上に述べたようなブルー・ノートが頻出している。ロックン・ロールやブルースといわれる音楽を大きく特徴づけているのはこういったブルー・ノートがあるからで、単一のキーによる調性音楽の範囲を出ないままに、ギターのディストーションをガンガン鳴らしてみても、チャック・ベリーのようにはならないのだろう。楽器屋などにいって彼らのバンド譜を立ち読みしてみれば、ギター・リフやヴォーカル・パートに「♭(フラット)」や「♮(ナチュラル)」という記号が付いている箇所が多いことに気がつくはずだ。これらの多くは旋律が和声より下方にズレるブルー・ノートだ。

手許にビートルズの譜面があるのでパラパラとめくってみると、ブルー・ノートが使われている曲というだけでも、『アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼアー』『フロム・ミー・トゥー・ユー』『ザ・ナイト・ビフォアー』『ゲット・バック』『オ-・ダーリン』『カム・トゥギャザー』『ジョンとヨーコのバラード』『レヴォリューション』『デイ・トリッパー』『タックスマン』『アナザー・ガール』『キャント・バイ・ミー・ラヴ』『アイ・フィール・ファイン』等々、挙げていけばキリがないくらいだ。ビートルズの曲はブルー・ノートに転調が合わさったようなものが多くて、ここから、それまでのポップスとは別の発展の仕方が可能になっているんじゃないかと思う。あと、ビートルズには「名曲」と呼ばれるようなスタンダードな楽曲が多いけれど、「にもかかわらず」というか、それらの曲にはやたらと「例外的」なコード進行や小節数が使われているのも特徴である(『イエスタディ』の7小節循環など)。初期のブルースやロックン・ロールが強固に保っていた「12小節」「3つのコード」という枠組みを壊すことで、そういった展開が可能になっているのだけど、そこには、ブルースに見られるような「-1」の発想や、異なったレベルのものを重ね合わせて「G≒G」にするような発想があるのだ。

ビートルズを契機に、ブルースは地理的・歴史的な限界を突破して世界に広く浸透していくことになっていくのだけど、ニルヴァーナあたりからは半音階的なコード展開が増えてくるようになる。ビョークの曲になるとほとんど無調に近いみたいな感じがする。ビョークは、無調音楽で有名なシェーンベルクの『月に憑かれたピエロ』をカヴァーしていた。

4. 12音技法とセリー

シェーンベルクは12音技法で有名なクラシックの作曲家だ。12音技法は、それまで単一の調に支配されていた調性音楽というものを壊すという側面においては、すばらしく効果的な方法だったと思う。12音技法というものをごく簡単に説明すれば、ピアノには、1オクターブ内に白鍵と黒鍵を含めて計12個の鍵盤が並んでいる。調性音楽では、この12個の鍵盤のうち、どれかひとつを選んで、それを基に枠組みを作るわけだから、音楽は単一の調に縛られてしまうということになる。たとえば「ソ(G)」の音を選んだ場合、その曲のキーはト長調(あるいはト短調)というものに制限される。これに対して12音技法では、12個すべての鍵盤を平等に扱おうとするから、ピアノの「ソ」の音を一回鳴らしたら、それ以外の11個の鍵盤をすべて鳴らし終わるまでは「ソ」の音を鳴らしてはいけないというものだ。12音技法とは調性の枠組みを拡げるための規則ではなくて、調性になることを禁止するための規則なのだろう。この方法で鍵盤を鳴らしてみると、旋律はまるで糸の切れたタコのように不安定なものとなる。安定した場所に着地できずにふらふらと空中を漂うようなフレーズは、耳に慣れ親しんだドミソ的な音楽の感覚をたしかになし崩しにしてしまう。

12音技法では「調(キー)」の代わりに「音列(セリー)」と呼ばれる配列をつくり、それが楽曲の基礎となっている。このセリーの特徴は、それが表象されないところにある。つまり、ある曲を聴いて、そのメロディーラインを聴き取るのと同じようには、12音技法で書かれた音楽のセリーを聴き取ることはできないのである。というのも、メロディーとは、音として表れている音楽の形式の一部だけど、セリーは鳴っている音の形式を背後で規定している構造に関わるものだからだ。

たとえばベートーヴェンの第九と第五を聴き比べれば、それが同じ曲には聴こえないはずで、それぞれ個別の曲であるというのは聴いただけでわかるはずだ。印象的な旋律などを確かめていけば、その特徴の違いがすぐにわかるはずである。これが、12音技法で書かれた曲の場合は、その違いを知るための形式的な差異を見分けることがとても難しくなる。というのも、○と△という図形は、一方が丸、もう片方が三角とすぐに見分けがつくけれど、グチャグチャに線が引かれた二枚の紙を並べて、その二つの図が確かに違ったものであったとしても、では、その違いはいったい何なのかということを理解するのはなかなか難しいからである。つまりそういった図はただのデタラメに見えるわけで、「そんなデタラメなものに、いったい何の意味があるのか?」ということになるからである。ただし12音技法では、グチャグチャに描かれているかのように見える線の背後にセリーという構造があるというところに、デタラメではない秩序が存在しているということになる。

5. 移調の限られた旋法

では、これをもって、12音技法では「調」という考え方そのものが無効になっていると言い切れるのだろうか? たしかに12音技法には調性音楽にはなかったセリーという構造があるけれど、そのセリーという構造は、平均率によって調律されたピアノという楽器をもとにして作られている。「12」という数は1オクターブの範囲にある鍵盤の総数だった。セリーという構造がつくり出されたキッカケは、調性音楽を禁止するためだったけれど、それが調性音楽を奏でるためのピアノという楽器によって作られているために、ここからダブルバインドが生まれてくるのだろう。そのために、「無調というたったひとつの調」から出られなくなってしまったかのような息苦しさが、12音技法にはついてまわる。

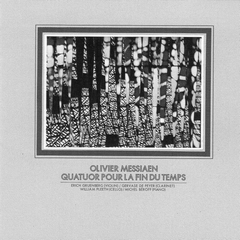

もしかしたら、12音技法に欠けているのは「-1」の発想なのかもしれない。たとえば、20世紀フランスの作曲家であるオリヴィエ・メシアンの「移調の限られた旋法」は、12音技法から出発しているのだけど、12個の鍵盤「すべて」を使うのではなくて、そこからいくつかの音を差し引くことによって成りたっている。引き算しているのだ。これによって、12音技法に「穴をあけた」のだと思う。これはブルー・ノートに近いものを感じる発想だ。メシアンの『世の終わりのための四重奏曲』は、初演がナチスの強制収容所の中だったという曰く付きの曲だけど、これを聴くと、有限であるが故に無限が生まれてくるような感覚がある。この曲が喚起するのは、ある不完全な感じとでもいったもので、それが何か具体的な他者(歴史)と関係しているために無限が生み出されているかのような感覚がある。調性音楽ではなく、かといって無調でもないこの曲は、8楽章からなるクラシックなんだけど、全体は首尾一貫しているというよりは壊れていて、いたるところに穴があいている。そのために、循環しても、そのまま内側に閉じられてしまうことがなく、何か他のものと繋がっていくような感じがするのかもしれない。

追記

■『世の終わりのための四重奏曲』についての補足

メシアンは敬虔なキリスト教者だったことで有名で、ジャズに対しては辛辣な意見を述べたりしてもいるけれど、1941年の『世の終わりのための四重奏曲』は、一聴して民衆的なものを、それこそジャズにまで通じるような要素が濃厚に感じられる。ミシェル・ベロフというピアニストが演奏しているバージョンがとくによくて、ほかの演奏のものも聴いたけど、上品に演奏されすぎているためかベロフ盤にある生命感のようなものが感じられなかった。ベロフのものはまるで即興演奏のようにダイナミックに聴こえて、そこには場の臨場感のようなものが醸し出されている。

この曲で使われている「非可逆リズム」、あるいは「移調の限られた旋法」から感じられるのは、ある有限な感覚なのだけど、この曲では、それが解き放たれる瞬間がさまざまにあって、他なるものとの接触を起こすことによる無限な感覚が呼び起こされるのだと思う。その接触とは、たぶん、鳥のように遠くからやってくるものの到来を伴っている。ここには「不意に到来する」ものとして、音楽が唐突に変化して跳躍する箇所(鳥がやってきたかのような)がいくつかあると思う。これは「移行=通過」による、「立ち去る」ことも伴った痕跡のようなものを生み出すのだけれど、そこに、高さー低さ、遠さー近さ、といった距離の感覚が表れ出て、高さとか遠さとかいったものが、半音階的な移行のなかで随所で反転(回転)していくかのようなのだ――。

■「マイナス1」に関して

本文では、「マイナス1」という言葉の意味を、実数としての「1」を引くという側面から強調しすぎた感じもあって、ここに補足しておけば、虚数や複素数など「割り切れない」数を考えに入れなければ、「およそ1となる複数性」を有した音楽としての可分性は生まれないわけで、ブルー・ノートというのは譜面には表記できない音域を含んだものになる。ジョン・レノンはこんな発言をしている。

-

ぼくの曲は楽譜になったらおしまいさ。楽譜だけたよりに演奏したら、とんでもないことになってしまう。メイジャーではなく、マイナー・ノーツをいつも歌っているんだ。そのほうがブルースっぽいと思うからね。だけど楽譜じゃブルースを表せない。絶対にそうさ。反対されることもある。「そんなことないさ」って。でも実際には、誰もぼくの音を楽譜に移しちゃいないぜ。いつだって、メイジャーの音にしているじゃないか。譜面だけで演奏しているバンドは、すべてデタラメさ。書けない音楽があるのさ。すべてを表せる新しい記載法が考えられない限りそうなんだ。発明されても、きっとどこかが狂っているだろうけど……

『ビートルズ伝説(P114)シンコー・ミュージック』

(了)

※ 文章中、つぎの箇所を訂正。 「ソ(G)に対してファ(F)とは「7度」の関係になると解釈される。「7度」というのは、」→「ソ(G)に対してファ(F)とは「短7度」の関係になると解釈される。「7」という数字は、」(2024年3月27日)

-

引き算し、変化に導くこと、切断し、変化に導くこと、それは唯一の同じ実践である。メジャーなあるいはスタンダードな言語に対して、マイナー言語を特徴づける貧困さや過剰が存在するのではない。スタンダードな言語のマイナーな処理や、メジャーな言語のマイナー生成変化としての簡潔さと変化があるのだ。問題はメジャー言語とマイナー言語の区別ではなく、生成変化である。問題は方言や地方語のうえに再領土化してしまうことではなく、メジャー言語を脱領土化することである。アメリカの黒人たちは英語に黒人語を対立させるのではなく、彼ら自身の言語である米語でブラック・イングリッシュを産み出すのだ。マイナー言語はそれ自体で存在するものではない。メジャー言語との関連でしか存在しないから、それはまたメジャー言語がマイナーになるように、メジャー言語を役立てることでもある。